Le trouble de l'écriture

La dysgraphie ou « trouble graphomoteur »

La dysgraphie se manifeste par une difficulté persistante à produire une écriture lisible, fluide et automatique dans des conditions classique d'apprentissage (en dehors de toute atteinte sensorielle, intellectuelle, neurologique). La capacité d'écriture est « souvent affectée, ce qui a un impact sur la lisibilité et/ou la vitesse de la production écrite [...] » (DSM -5).

Certains signes cliniques peuvent suggérer une dysgraphie. Il se relève des difficultés suffisamment importantes pour perturber la scolarité et/ou les activités quotidiennes faisant appel à l'écriture et les tests standardisés objectivent des aspects tant qualitatifs que quantitatifs (vitesse d'inscription), nettement insuffisants au regard de « la norme » (âge, niveau d'enseignement). Les difficultés s'accompagnent souvent d'une certaine anxiété, de frustration et d'un manque de motivation allant jusqu'à l’évitement des tâches d'écriture.

A retenir

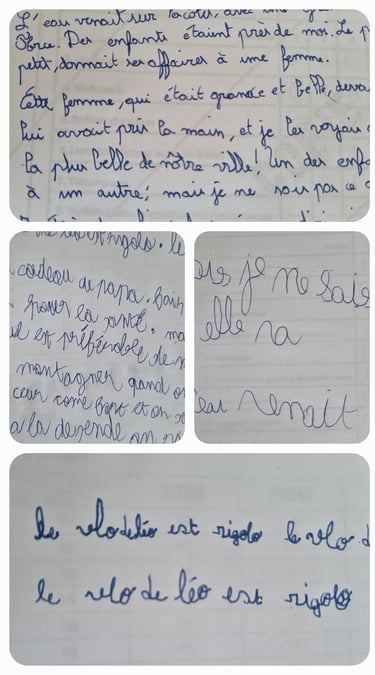

La dysgraphie est mentionnée au sein des TSLA, elle est souvent détectée à l'école primaire et s'exprime de façon significative et durable au travers de la forme des lettres, la taille, l’espacement, l’alignement, la vitesse et la régularité de l’écriture.

Il se retrouve régulièrement, de façon isolée ou associée : une écriture lente et laborieuse, peu lisible (attention parfois elle peut être tout à fait lisible mais au prix d'une lenteur excessive !), comportant des ratures, des formes de lettres irrégulières. Le geste graphique manque de fluidité et de régularité. Des douleurs et une fatigue sont présentes lors de l'écriture prolongée.

Le diagnostic de dysgraphie ne peut pas être posé avant l'âge de 7 ans, soit après 2 ans de pratique de l’écriture (habituellement en CE1). Il doit être comptabilisé quatre trimestres pleins d’apprentissage de l’écriture manuscrite avec des performances significativement altérées.

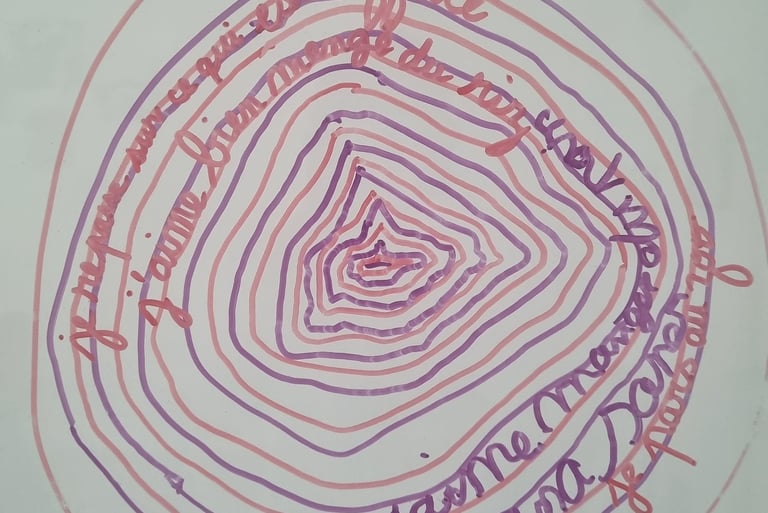

La rééducation

L'apprentissage de l’écriture se fait par étapes : d'abord apprendre le geste, ensuite l’améliorer, puis l’automatiser pour qu’il devienne rapide et efficace au quotidien. En rééducation, l'approche NTT* permet de repérer où en est l’enfant dans ce processus et d’adapter le travail : reprendre la base du mouvement si nécessaire (par exemple le tracé qui forme une lettre ou ductus), proposer des exercices avec des consignes/contraintes variées pour gagner en efficacité (amélioration de la précision et de la maîtrise du geste), ou encore s'entraîner à travailler de la façon la plus écologique possible, lorsque le geste devient automatisé (écrire plus vite, plus longtemps, en présence de distracteurs). En complément, l’approche CO-OP** s’appuie sur les stratégies cognitives pour résoudre les difficultés motrices rencontrées. Plutôt que de montrer directement, il s'agit de guider l’enfant par des questions et des indices pour l’aider à trouver ses propres solutions, qu'il pourra réutiliser dans d’autres situations au quotidien (apprendre à réfléchir, à tester et à corriger ses actions). L’imagerie mentale est aussi utilisée (recours déjà bien connu des services de rééducation en neurologie chez l'adulte) : s’imaginer un geste avant de le faire aide à mieux anticiper et réussir l’action. En filigrane, la rééducation intègre de façon générale des stratégies de métacognition, qui amènent l’enfant à réfléchir sur sa manière d’apprendre et d'agir, à identifier ce qui l'aide ou non. Il apprend à s’auto-corriger pour progresser.

*NTT : Neuromotor Task Training

**CO-OP : Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance

Cabinet de psychomotricité

Centre paramédical du Grand Canal

14 rue Serpis

92140 CLAMART

SIRET 95280204900017

Contact

06 95 56 58 75

gaelanne.raoul@gmail.com